Gründe für die Beeinträchtigung der Erzgebirgsmoore

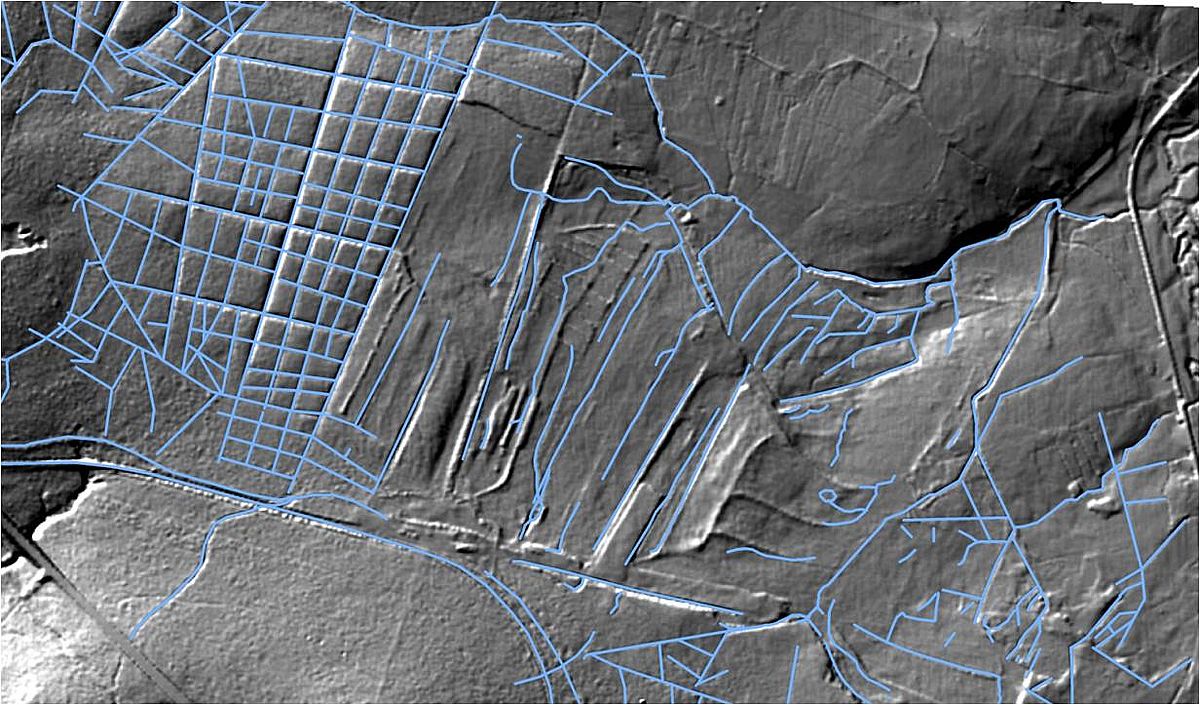

Weitläufige Grabensysteme leiten das Wasser aus den Mooren heraus

In der Vorstudie wurde festgestellt, dass die Torfkörper entweder durch Torfabbau oder engmaschige Grabensysteme negativ beeinträchtigt sind. Die noch heute aktiven Entwässerungsgräben führen weiterhin zur Zerstörung der Moore. Um den konzentrierten und schnellen Wasserabfluss durch die Gräben zu verhindern, werden verschiedene Techniken eingesetzt. Der Bau von Staudämmen und die Verfüllung der Gräben mit verschiedenen, natürlichen Materialien sind die am häufigsten angewandten Methoden. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte bis etwa 2010 überwiegend manuell. Der Grund dafür lag unter anderem in der schlechten Erreichbarkeit der Maßnahmenstandorte und der Sensibilität der Biotope. Die Weiterentwicklung der theoretischen und praktischen Erkenntnisse lässt heute den Einsatz von kleiner und/oder spezieller Moortechnik zu.

Maßnahmen, die den Wasserabfluss vermindern

Da der überwiegende Teil der Moore zu den Hangmooren zählt, kann das Wasser nicht komplett angestaut werden; es wird immer einen natürlichen Abfluss aus den Mooren geben. In die erste Phase der Revitalisierung gehören deshalb die Unterbrechung des konzentrierten, schnellen Wasserabflusses aus dem Moor und die Wiederanbindung der Wassereinzugsgebiete zu den wichtigsten Maßnahmen. Die Anhebung der Moorwasserstände wird einen sehr langen Zeitraum in Anspruch nehmen.

Grabenverfüllung

Am effektivsten für die Wiedervernässung ist das Verfüllung ganzer Gräben oder Grabenabschnitte. Das Anheben des Wasserstandes kann je nach Gefälle relativ schnell erfolgreich sein. Bedingung für diese Vorgehensweise ist das Vorhandensein des ausgehobenen Materials aus der Zeit der Anlage des Grabens.

Sohlanhebung

Eine Sonderform des Verfüllens stellt die "Sohlanhebung" dar. Oft wurden die Entwässerungsgräben so tief in den Untergrund gegraben, dass ein komplettes Verfüllen unrealistisch ist. In solchen Gräben soll der Wasserstand allmählich angehoben werden.

Anstaue

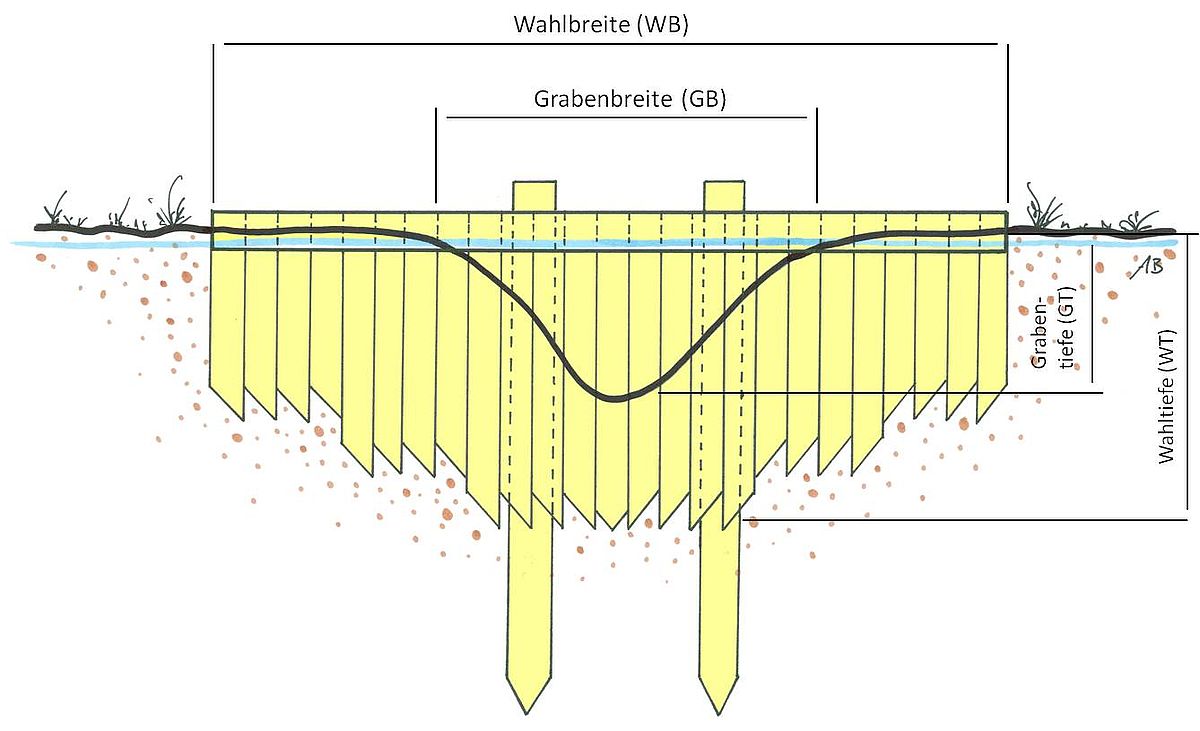

In den meisten Mooren fehlt der Grabenaushub und deshalb müssen Anstaue in den Gräben errichtet werden. Neben der Ausführung manuell oder maschinell spielen die Dimensionen der einzelnen Gräben eine wesentliche Rolle für die Wahl der Bauart.

Einfache Torfverfüllungen

Mit einer "Torfplombe" wird der Graben unterbrochen. Das notwendige Material stammt von der oberhalb des Staus liegenden Fläche, so dass überschüssiges Wasser in den Torfkörper eindringen kann. In kleinen Gräben ist eine manuelle Ausführung machbar. Bei tieferen und breiten Gräben benötigt man die Hilfe eines Baggers.

Staudämme mit Holz

Oft werden in den Hangmooren besonders abdichtende und/oder sehr stabile Dämme benötigt. Je nach Grabentiefe und -breite können Nut- und Federbretter, Spundbohlen, einfache Balken mit Geotextil oder ganze Baumstämme verwendet werden. Unabhängig von dem verwendeten Holz werden alle Konstruktionen abschließend mit Torf überfüllt und Vegetationssoden abgedeckt.

Spundwanddäme

Spundwanddämme bestehen aus Nut- und Federbrettern, die senkrecht in den Graben eingeschlagen werden. Eine Grundbedingung für diese Methode ist das Vorhandensein einer ausreichenden Torfauflage.

Spundbohlen- und Bohlendämme

Bei diesen Anstaumethoden werden die Hölzer quer eingebaut. Entscheidend ist, dass die unterste Bohle in die wassersperrende Tonschicht eingebunden wird. Während bei den Bohlendämmen auf der Wasserseite noch Geo-Textil angebracht wurde, entfällt dies bei den Spundbohlendämmen. Durch die Nut und Feder quellen die Balken und dichten automatisch ab.

Stammarmierte Torfdämme

Wenn für den Verbau eines großen Grabens nicht genug Torf vorhanden ist und/oder der Druck auf den Damm besonders groß werden kann, ist in den Damm eine Stabilisierung in Form von Stammholz einzubauen. Die Abdichtung des Dammes erfolgt durch das Überdecken mit ausreichend Torf.

Anlegen von Bewässerungsgräben

Einige Moorgebiete besitzen ein großes hydrologisches Einzugsgebiet, aus dem Wasser aufgrund von Barrieren (z. B. Fang-, Weg- und Straßengräben) nicht mehr in den Torfkörper fließt. Sofern es möglich ist, werden neue Gräben angelegt, die das Wasser wieder dem Moor zuführen. Im Moorgebiet am Salzflüsschen z. B. bei Holzhau wurde ein solcher Bewässerungsgraben angelegt, der das Wasser direkt in den Moorkörper einleitet.