Definition "Moor"

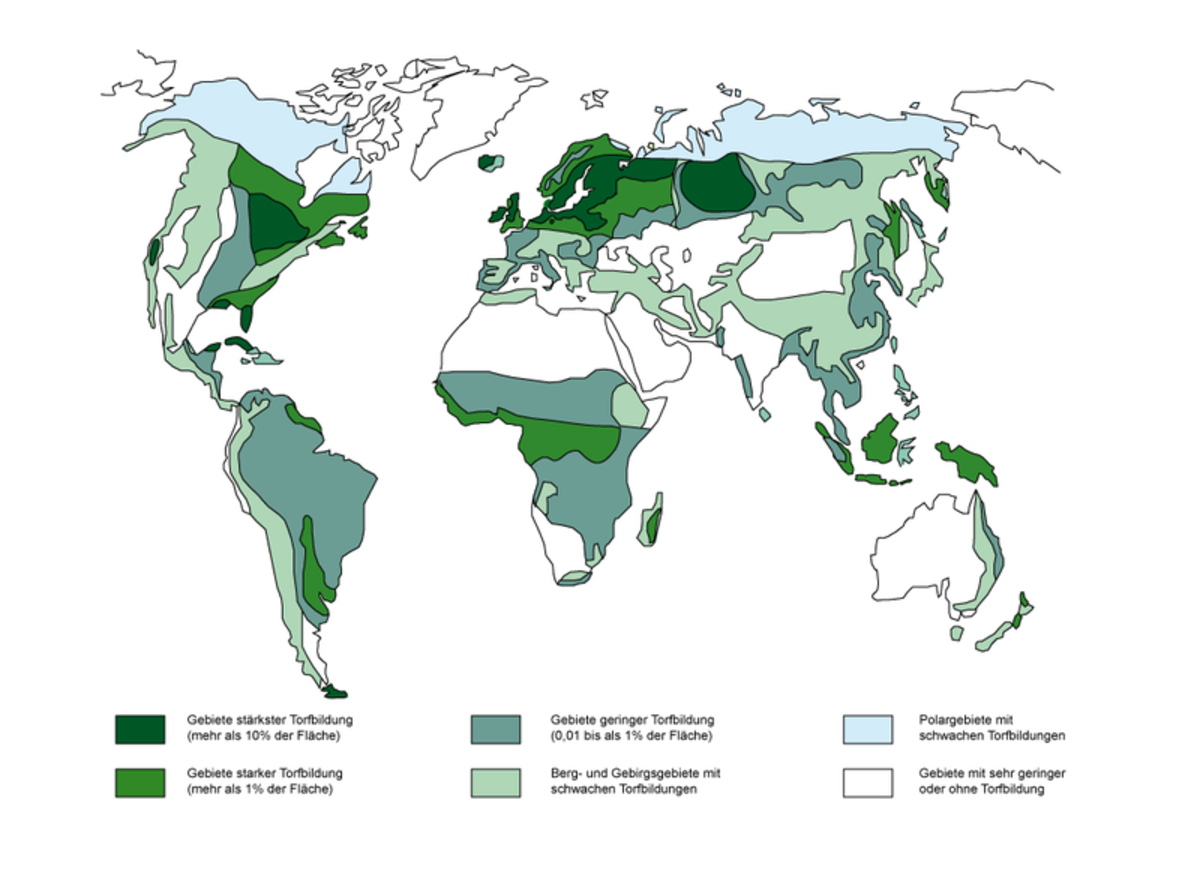

Im wissenschaftlichen Sinn werden Moore als Gebiete bezeichnet, in denen Torf gebildet wird oder an der Oberfläche ansteht. Torf besteht zu einem sehr großen Anteil aus organischem Material, das aus aufwachsenden und absterbenden feuchtigkeitsliebenden Pflanzen besteht. Grundlage für die Torfbildung und Ansiedlung torfbildender Pflanzen ist der ganzjährig hohe Wasserstand bis an die Geländeoberfläche. Durch den Sauerstoffmangel werden abgestorbene Pflanzen nicht vollständig zersetzt. Die pflanzlichen Reste lassen Rückschlüsse auf die Genese der Moore zu und ermöglichen die Unterscheidung von Torfarten. Es wird mehr Material abgelagert als abgebaut – das Moor wächst in die Höhe (SUCCOW M. und JOOSTEN H. 2001; SCHOPP-GUTH A., 1999).

Standortfaktoren beeinflussen die Moorbildung

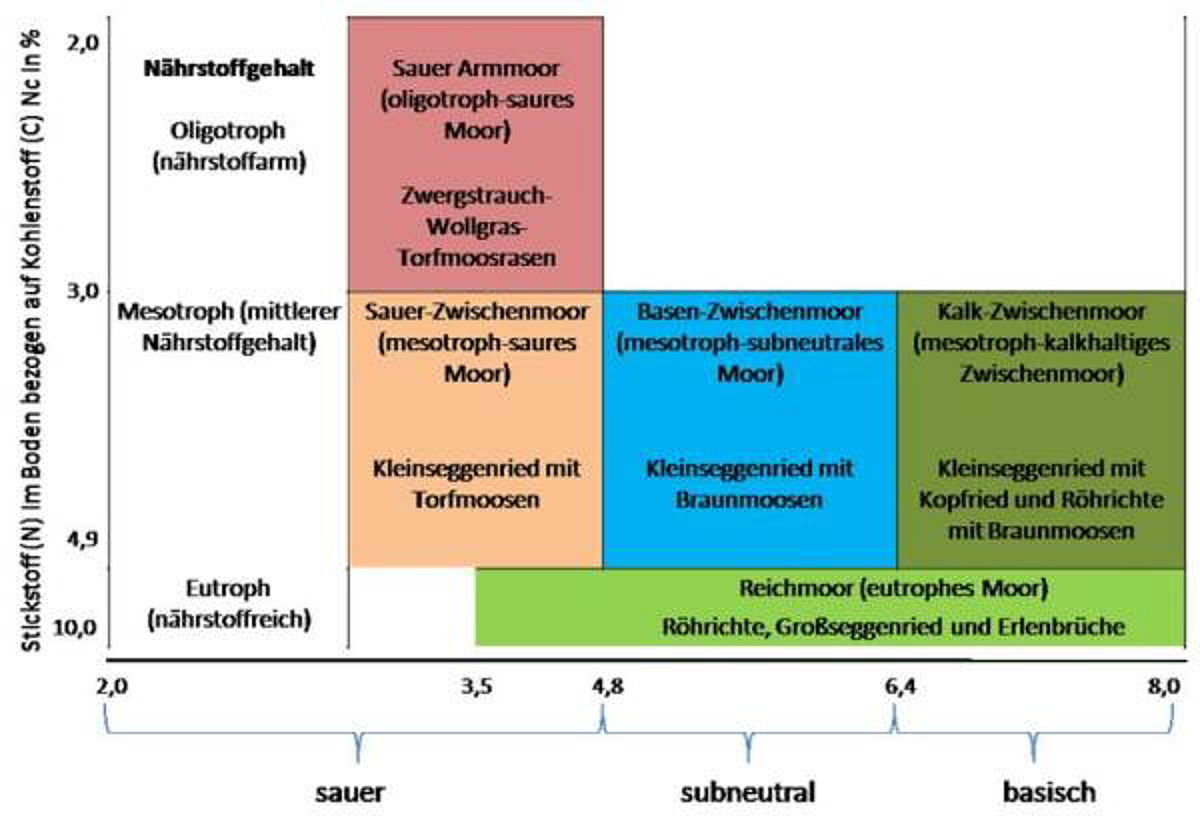

Die Moorentwicklung bzw. die Ausprägung der Vegetation an einem bestimmten Standort ist abhängig von zahlreichen Umweltbedingungen aus unterschiedlichen Bereichen (Klima, Boden, Relief, Hydrologie) - diese von außen wirkenden Einflüsse werden auch als Standortfaktoren bezeichnet. Für die Moorbildung sind vor allem die Standortfaktoren Wasserhaushalt, Nährstoffgehalt und pH-Wert entscheidende Einflussgrößen.

Moortypen

Moore lassen sich nach unterschiedlichen Gesichtspunkten abgrenzen. Eine sehr grobe Einordnung in Nieder-, Zwischen- oder Hochmoor lässt sich aufgrund der Herkunft des Wassers treffen. Ist ein Moor von nährstoffreichem Grundwasser beeinflusst, wird es als Niedermoor bezeichnet. Hochmoore hingegen werden ausschließlich von nährstoffarmen und verhältnismäßig saurem Niederschlagswasser gespeist. Eine Übergangsform bilden die Zwischenmoore - die oberste Torfschicht dieser Moore wird bereits nicht mehr vom Grundwasser beeinflusst, der Nährstoffgehalt und der pH-Wert liegen jedoch noch deutlich über denen in echten Hochmooren und auch die Ausprägung der Vegetation ist reicher, obwohl schon Torfmoose vorkommen können.

Eine ökologische Typisierung von Moorstandorten kann anhand der vorkommenden Pflanzengesellschaften, des Nährstoffgehaltes und des pH-Wertes vorgenommen werden. Die Untergliederung in hydrogenetische Moortypen erfolgt aufgrund der Entstehungsgeschichte, welche aber auch die geologischen und geomorphologischen Merkmale des Gebietes in die Betrachtung einschließen müssen.

Die ökologischen Moortypen

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der Nährstoffgehalt und der pH-Wert des moorspeisenden Wassers auf die Ausprägung der Vegetation und des gesamten Moores auswirken. Die Moore im Naturpark Erzgebirge/Vogtland sind ihrer Ausprägung nach den Sauer-Armmooren und Sauer-Zwischenmooren zuzuordnen, je nach dem, ob sie ausschließlich regenwasserbeeinflusst sind oder zusätzlich von Oberflächenwasser gespeist werden.

Die hydrogenetischen Moortypen

Für die Bestimmung der hydrogenetischen Moortypen fließen neben den hydrologischen Merkmalen (Wasserqualität, Zuflussmenge, jahreszeitliche Schwankungen des Wasserstandes) des Moorkörpers und seines Einzugsgebietes auch die geomorphologischen (Relief), klimatischen (Temperatur, Niederschlag, Verdunstung), geologischen (anstehendes Gestein) und vegetationskundlichen (torfbildende Vegetation) Gegebenheiten des Gebietes mit ein. Ein Blick wird auch auf die Entwicklungsgeschichte geworfen, der Wechsel von Warm- und Kaltzeiten, der zu Wachstum bzw. Stagnation der Moorentwicklung geführt hat. Eine Grobgliederung lässt sich anhand der Herkunft des moorbestimmenden Wassers durchführen – Niederschlagswasser oder mineralisches Wasser (siehe Grafik).

Ausschließlich vom Regenwasser gespeiste Moore, so genannte Hochmoore (ombrogene), bilden sich nur in Gebieten mit hohen Niederschlägen und geringer Verdunstung häufig in Verbindung mit geringen Jahresmitteltemperaturen – typische Verbreitungsgebiete sind die Kammlagen der Mittelgebirge.

Von Verlandungsmooren wird gesprochen, wenn offene Gewässer zuwachsen – entweder vom Untergrund durch die Akkumulation von Mudden oder von der Gewässeroberfläche durch die Bildung von Schwingrasendecken. Die Torfbildung ist beendet, wenn das Gewässer vollständig verlandet ist. Allerdings ist es möglich, dass sich über einem Verlandungsmoor ein sekundärer Moortyp, zum Beispiel ein Regenmoor, entwickelt, wenn es die Umweltbedingungen zulassen.

Versumpfungsmoore entstehen, wenn der Wasserstand steigt und sich das Wasser in Mulden oder Senken sammelt. Ursache für einen Wasseranstieg können sein: Reduzierung des Wasserabflusses (Staudämme, Stauschichten) oder Anstieg des Wasserangebotes (Klimawandel, Waldrodung). Kommt es zu Wasserstandsschwankungen, werden die Torfe durch den Zutritt von Sauerstoff oberflächlich zersetzt – die Torfe können so nur wenig Wasser speichern.

Kesselmoore bilden sich in Senken. Charakteristisch und ursächlich ist die Bildung einer mooreigenen Abdichtungsschicht zum mineralischen Untergrund, wodurch sich das Wasser staut und zur Torfbildung führt. Durch die Kessellage steigt der Wasserspiegel und die Torfbildung bleibt erhalten. Kesselmoore sind kleinflächige Moore, die allein durch die Regenwasserspeisung nicht überleben können.

In Gebieten, die periodisch durch Gewässer (Meere, Flüsse, Seen) überflutet werden, können sich so genannte Überflutungsmoore entwickeln. Die Torfe dieser Moorstandorte sind durch starke Zersetzungsschichten gekennzeichnet, die in trockenen, nicht überschwemmten Zeiträumen durch den Sauerstoffzutritt entstehen. Außerdem enthalten die Torfe viele mineralische Bestandteile, die bei der Überschwemmung aus dem Gewässer eingetragen werden.

Durchströmungsmoore sind an ganzjährig hohe Wasserstände und fast immer an fließendes Grundwasser gekoppelt; nur in äußerst niederschlagsreichen Gegenden können sich auch durch Regenwasser gespeiste Durchströmungsmoore entwickeln. Die Torfe sind grobporig, saugfähig und können sehr viel Wasser aufnehmen, das durch den Torf hindurch rieselt.

Hangmoore und Quellmoore sind Überrieselungsmoore, die vom oberflächennahen Bodenwasser bzw. vom Quellwasser, gespannter Grundwasserleiter gespeist werden. Aufgrund des periodisch schwankenden Wasserspiegels sind die Torfe teilweise zersetzt, was zu einer geringeren Durchlässigkeit des Bodens führt. Der Torfkörper wird demzufolge nicht vom Wasser durchströmt, sondern nur überrieselt. Diese Moortypen sind in den Mittelgebirgen häufig Ausgangsmoore für das Aufwachsen von Regenmooren.

Quellen: SUCCOW, M. (2001); COLDITZ, G. (1994)